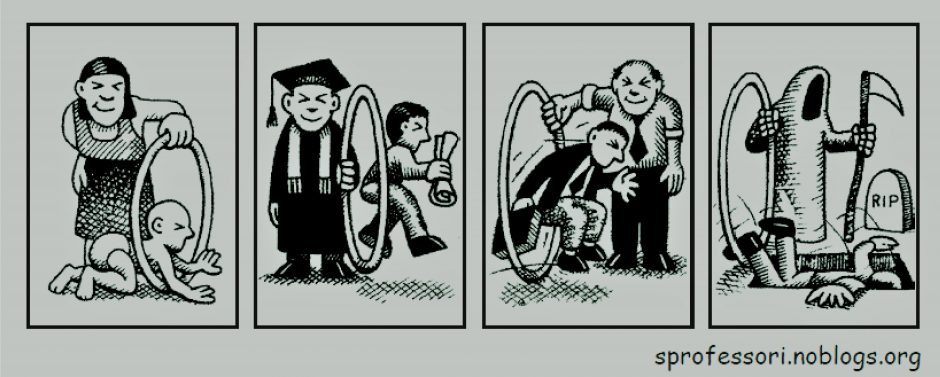

Sebbene esista da pochi mesi, l’esperienza di “Sprofessori”, a nostro avviso, ha già prodotto risultati non trascurabili, il più importante dei quali è, senz’altro, quello della nostra maturazione personale. I momenti di confronto che ci hanno portato alla costruzione delle iniziative pubbliche, hanno modificato qualcosa nel nostro rapporto con il lavoro che facciamo e, dunque, nel nostro rapporto con la vita (ci piaccia o no l’una è influenzata dall’altro). L’approfondimento teorico, così come il confronto tra diverse esperienze didattiche, ha senz’altro aumentato la nostra consapevolezza dell’irriformabilità della scuola. Sempre più vediamo nell’autoritarismo l’essenza dell’istituzione scolastica, piuttosto che una deviazione da quella che tanti considerano una nobile funzione sociale. Sempre più ci appare chiara la necessità di un cambio di prospettiva: accantonare il buonismo ipocrita dei difensori dell’infanzia, in favore di una maggiore attenzione a quelli che sono i nostri personali desideri e le nostre aspettative di vita. Gli interessi di chi vuole una società libera dall’autorità, coincidono con quelli dell’umanità, dunque anche con quelli dei bambini. Come gli adulti, i bambini non hanno bisogno di sbirri, giudici e preti. Smettiamo dunque di difendere quel surrogato di queste tre ignobili professioni che è l’educatore: colui che si occupa dei giovani rinchiudendoli (sbirro), valutandoli (giudice) e cercando di inserirli ammansiti nella società (prete). Se, fuori dalla scuola di stato, alcuni educatori riescono a sottrarsi alle funzioni sbirresca e giudiziale, abolendo l’obbligo scolastico e i voti, la funzione pretesca di inserimento sociale è legata all’educatore in maniera ancor più indissolubile: basti pensare alle terribili parole di Alexander Neil, fondatore di Summerhill, quando sostiene che «per ben trentotto anni da questa scuola non è mai uscito un omosessuale. Il motivo è che la libertà produce ragazzi sani». Sostituendo il valore della “Libertà” a quello di “Dio”, il mestiere del prete resta inalterato. Molti hanno scambiato il nostro attacco alla funzione docente con una spocchiosa indifferenza verso i problemi di chi vuole imparare da qualcun altro: questa confusione è dovuta al pregiudizio che per insegnare qualcosa (specialmente ai più giovani) ci sia bisogno di specialisti. Noi pensiamo invece che l’insegnamento sia un rapporto umano che va costruito, con i piccoli come con i grandi, attraverso umanità, fiducia e buon senso: tutte cose che non si apprendono né dai libri, né tanto meno dalle scuole di specializzazione. Il semplice buon senso suggerisce che, così come ci sono adulti che capiscono di fisica nucleare ed altri a cui la lettura di “Topolino” provoca l’emicrania, la stessa varietà di interessi e capacità è presente in ogni fascia di età. Accantonato dunque il problema di “cosa è importante che imparino un bambino o un adolescente?”, passiamo a chiederci “cosa abbiamo da insegnare? Cosa vogliamo imparare?Cosa vale la pena studiare?”. Sono queste le domande che vogliamo porre al centro della discussione, scegliendo gli interlocutori sulla base degli interessi comuni, senza restrizioni anagrafiche e al di fuori dei certificati cartacei conseguiti. Ciò che abbiamo da insegnare coincide, per ognuno di noi, con le proprie passioni o abilità: può essere la matematica, come una lingua straniera; il disegno, come la poesia; la cucina come la musica. Chi crede che alcune di queste cose siano indispensabili per tutti, pensi a quanti esempi conosce di persone che abbiano imparato l’inglese o la matematica, frequentando la scuola. Su cosa vogliamo imparare e cosa vale la pena studiare abbozziamo, invece, una risposta comune: vogliamo imparare ad essere padroni della nostra vita; dunque vogliamo studiare i mezzi per sabotare questo sistema sociale che ci impedisce di esserlo. È dunque sulla base di un bisogno egoistico che abbiamo iniziato ad occuparci di scuola, cercando di affrontare il tema con lucidità: non è stato facile essendo il mito di quest’istituzione talmente potente da essersi insinuato nelle coscienze di ciascuno di noi. Sin dall’inizio dei nostri incontri, i problemi sollevati dalla discussione ci hanno più volte precipitato nella contraddizione, non solo di chi sputa nel piatto in cui mangia, ma anche in quella di chi critica senza avere nulla di meglio da proporre e, in definitiva, conclude di trovarsi nel migliore dei mondi possibili. Questa contraddizione nasce dai cedimenti che spesso abbiamo e dalla pigrizia di lasciare tutto così com’è: di appigli per pensare che, in fondo, potrebbe pure andare peggio ce ne sono a bizzeffe. Il fatto che il dibattito che abbiamo avviato faccia ogni tanto dei “passi indietro” nella direzione dell’accomodamento con l’esistente lo abbiamo sperimentato tanto nei nostri incontri, quanto nell’assemblea pubblica del 21 gennaio. Significa, semplicemente, che abbiamo ancora molto da capire e che venendo ai nostri incontri in attesa di una lezione su come rivoltare la miseria scolastica, si resterà delusi. Non abbiamo ricette da proporre, ma possiamo individuare un semplice e ricorrente ragionamento come un ostacolo da superare: “in una società e in una scuola schifose, anche un barlume di coscienza critica è già tanto”. Semplice, ma sbagliato: capire che c’è un problema non equivale a risolverlo. Provarci è già qualcosa: capire che l’insegnante dai modi autoritari è un nemico va bene; meglio ancora però sarebbe trovare il modo per sottrarre tutti noi tanto alla sua autorità quanto a quella del professore alternativo, di sinistra, liberale o magari anarchico. A nostro avviso questo percorso passa per la creazione di luoghi di apprendimento lontani dalla scuola di stato. I due testi pubblicati di seguito sono, appunto, un tentativo di chiarire le ragioni della nostra sfiducia verso la possibilità di “cambiare la scuola dall’interno”. Si tratta di risolvere l’inquietante interrogativo posto da John Taylor Gatto: «e se non ci fosse alcun problema con le nostre scuole? E se esse fossero come sono, così costosamente contraddicenti il senso comune e una lunga esperienza nel modo in cui i bambini imparano le cose, non perché stiano facendo qualcosa di sbagliato, ma perché stanno facendo quel che devono? […] Lo scopo… è semplicemente ridurre quanti più individui possibile allo stesso livello di sicurezza, per alimentare ed addestrare una cittadinanza standardizzata, per reprimere il dissenso e l’originalità». Questo è lo scopo negli Stati Uniti… ed è lo scopo in ogni altro posto. Sono parole importanti per chi lamenta l’ “arretratezza “ degli insegnanti italiani rispetto alle moderne teorie psicopedagogiche d’oltreoceano: Gatto ci mostra come queste “recenti” teorie liberatrici risalgano all’inizio del secolo scorso ed abbiano prodotto un paio di guerre mondiali, una psichiatrizzazione di massa e una società completamente militarizzata. Lo scritto di Gatto evidenzia come simili risultati siano il prodotto di una pianificazione delle più autorevoli menti che il sistema capitalistico abbia a disposizione: l’esempio di James Bryant Conant, direttore dell’università di Harvard coinvolto nel Progetto Manhattan, dovrebbe far riflettere chi attribuisce i problemi della scuola a qualche forma di incompetenza politica. Perfettamente corrispondente alle esigenze della politica è, invece, il modello scolastico descritto da Conant nel suo The Child, the parent and the State e, dallo stesso Conant, fatto risalire all’inizio del secolo scorso. Sin da quei tempi gli interessi dello Stato coincidevano con quelli di imprenditori come Andrew Carnegie e John D. Rockefeller. Cosa è dunque cambiato? Probabilmente non molto, a parte il fatto che oggi gli industriali hanno bisogno meno di operai e più di consumatori. È il tema che cerca di affrontare il secondo scritto, estratto dal mensile anarchico “La miccia”. In esso viene descritta una riunione svoltasi al Fairmont Hotel di San Francisco nel 1995 in cui venne pianificata la società 20,80: un 20% della popolazione a produrre, il restante 80% addormentato dalla pubblicità. Proporzioni che appaiono addirittura ottimiste se si dà uno sguardo al seguente scambio di battute tra David Packard, fondatore del gigante high-tech Hewlett-Packard, e John Gage, top manager presso la Sun Microsystems, avvenuto durante la riunione di San Francisco.

Packard: Quanti impiegati ti servono davvero, John?

Gage: Sei, forse otto. Senza quelli saremmo spacciati. Va detto però che è indifferente in quale paese della Terra abitino.

Packard: E quante persone lavorano attualmente per la Sun Systems?

Gage: Sedicimila. A parte un’esigua minoranza sono la nostra riserva di razionalizzazione.

Appare chiaro, da questo breve scambio di battute, quale sia il problema dei cosiddetti lavoratori precari (e chi non lo è?): essi sono semplicemente superflui per il sistema di produzione. È lo stesso problema degli studenti a cui, ormai, gli insegnanti più intelligenti hanno, non a caso, una sola richiesta da fare: “Basta che non dai fastidio”. Una richiesta in cui è manifesto tutto il deterioramento della scuola che, se prima produceva operai sottomessi, adesso serve a creare consumatori addormentati. Per quanto possa intristire, l’operaio sottomesso è pur sempre un adulto, responsabile delle proprie azioni. Il consumatore, invece, come giustamente osserva Gatto, è un bambino e come tale va trattato. D’altro canto è facile fare di un bambino o di un adulto infantilizzato, un docile consumatore. Rompere il circolo vizioso significa smettere di trattare gli altri come bambini, oltre ad opporsi al fatto che altri lo facciano con noi. Non sapere cosa si vuole, cosa c’è da imparare, né come affermarsi nella vita, non è un problema di una specifica fascia anagrafica, ma di tutti gli individui immersi in un sistema sociale che li considera “riserva di razionalizzazione”. Ci sentiamo dunque di apportare una modifica alla bella frase con cui Gatto termina il suo scritto: «Dopo una lunga vita, e trent’anni nelle trincee della scuola pubblica, ho concluso che il genio è comune come lo sporco. Sopprimiamo il nostro genio solo perché non ci siamo ancora immaginati come gestire una popolazione di uomini e donne educati. La soluzione, penso, è semplice e gloriosa. Lasciare che si gestiscano da soli». Per deformazione professionale egli non riesce ad usare il plurale alla prima persona per troppo tempo e lascia intendere che dall’alto della sua autorità lascerebbe fare qualcosa a qualcun altro: noi sostituiremmo la frase “Lasciare che si gestiscano da soli” con “Cerchiamo il modo e impariamo a gestirci da soli”.

Scarica il libretto: Gatto/La Miccia

Scarica la copertina.